精神科ブログ

認知症関係者研修会

東北福祉大学の矢吹知之先生(なんと安曇野市穂高のご出身!)をお招きして「在宅で介護する家族支援と認知症の理解」というタイトルでご講演を頂きました。

認知症はその定義からしても社会的な病気です。

家族は何故虐待をしてしまうのか・・というところからはじまり、どのような対応をすればよいのかというところまで興味深いお話をきくことができました。

ケア・介護は善きものであるという前程が家族を苦しめるているそうです。

うまく対応できない罪悪感から自己嫌悪となり自己攻撃(自傷や自殺、うつのリスク)にいたり、自分を攻める限界となると投影として攻撃的態度に転じ、身体的・心理的な虐待になってしまうとのことでした。

介護した人にしかわからない初期の戸惑いを緩和する支援としては怒りと恐れのネガティブな感情への共感と、今の状態を納得できる情報提供が重要だそうです。

そして家族だからこそうまくいく部分と、上手くいかない部分があり、それを見極めることが必要とのこと。

介護をつづけていると介護負担感も蓄積されていくそうで、情報提供にとどまらない中庸な家族会などで他の家族から賞賛がえられるような肯定的なフィードバック、地域の中で理想と現実を埋める社会資源の準備など介護と医療の専門職と地域が一体となって取り組むことの重要性も指摘されておられました。

精神科ブログ

病棟茶話会

病棟茶話会で患者さん家族にいただいたスイカを振る舞います。

このような機会があると、入院患者さん同士が知り合いになるきっかけになりますね。

精神科ブログ

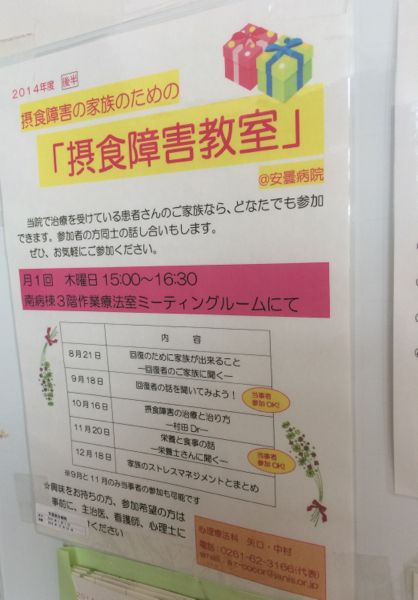

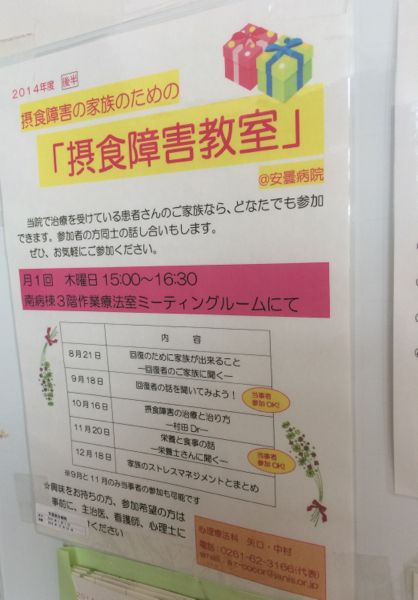

摂食障害教室(後半)

摂食障害の家族のための摂食障害教室

当院通院中の方以外のご家族でも参加できます。

0261−62−3166(代) 心理療法家 矢口または中村まで

精神科ブログ

摂食嚥下の勉強会

ST(言語聴覚士)さんが2人来てくれて病棟スタッフへの摂食嚥下の勉強会がありました。嚥下造影や嚥下内視鏡などのムービーも含めたレクチャーのあと、実際に様々な体験をします。

さまざまなトロミの濃さをかえたお茶の試飲とか、上むいて飲み込んだりとか、スプーンの大きさや量を変えて食べてみたり・・。

目を閉じて何か分からないまま食べ物を突っ込まれると、準備が出来ずうまく食べられないのを経験するなどなるほど〜と思うこともたくさん。

食事介助などで目の付け所がたくさん増え、ふだん疑問に思っていることもたくさん聞けました。

多職種で技術の相互移転がやりやすいのが病院のメリットですね。

言語聴覚士や歯科衛生士、栄養士などの専門職が近隣の施設や事業所にも出向いて講習会をおこなえるそうですので希望がありましたら病院まで問い合わせてください。

精神科ブログ

公的セクター合同新年会

大町温泉郷で毎年恒例の安曇総合病院精神科部門と警察、消防(救急)、保健福祉事務所、行政職員(保健師など)、クリニックの先生などとの合同の新年会がありました。

精神障がいをもつ方の地域支援において逃げ場のない最後の砦である公的セクターどおし。

普段は厳しく文句を言いあっていても、飲み会では腹をわっての交流です。

顔が見える関係になると普段の連携・協業もスムーズですね。

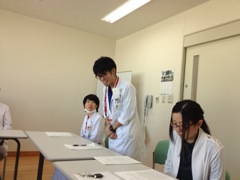

写真は新規スタッフの紹介。 精神科志望の研修医、看護師も大学病院や急性期基幹病院などから精神医療がやりたくてかわってきた面々です。

こうして若いスタッフが集まっているうちはまだまだ大丈夫でしょうか。

精神科ブログ

平成26年度アルコール依存症臨床医等研修(医師コース)

7月1日から4日まで神奈川県横須賀市久里浜にある独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターに研修に参加させて頂きました。

全国の都道府県、政令都市から精神保健福祉センターを通しておおよそ1、2名ずつ合計68名のアルコール関連障害に携わっている医師が集まって研修会が行われました。

その内容としてはタイトルだけ挙げてみても

『依存症精神医学、アルコール依存症者の心理社会的治療、アルコール関連問題の予防と介入、女性アルコール依存症、アルコール関連問題に対する社会医学的アプローチ、アルコール内科学、動機づけ面接、高齢アルコール依存症、アルコール依存症の薬物療法、再飲酒予防トレーニング、アルコール代謝酵素の遺伝子多型とアルコール依存症と癌、アルコール依存症と家族』と非常に多岐にわたっておりました。

実際のアルコール関連障害の治療に携わっている身としては実に多くの知見を得ることが出来ました。

他にも医療全体で見たときに非常にマイナーである精神科の中でさらにマイナーな分野であるアルコール関連障害に、携わっている医師が集まり交流が持てたことは私にとって非常に得難い経験となりました。どこの施設でも困っていることや、自負していることそれぞれ違っていて勉強になりました。それと同時に非常にアルコール関連障害の治療の困難さや必要性を実感しました。実際の久里浜医療センターでのアルコール関連障害への治療やプログラム、勉強会を経験させて頂いたので当院での治療やプログラムにも活かしていける部分を研究したいと思います。また同施設でスタッフとして働いている私の大学時代

の同期にも会うことが出来たのは非常に良い刺激となりました。

また8月26日に安曇野庁舎で行われる『平成26年度アルコール問題研修会』でアルコール健康障害に対しての支援機関(医療・警察・消防・保健福祉・市町村・教育・障害福祉・自助グループ・回復施設)に向けて『当院のアルコール依存症への取り組み』というタイトルで講演会をさせて頂きます。

→詳しくは

長野県精神保健福祉センター

その際に一緒に講演をさせて頂く瀧村剛先生にも非常に多くの事をご指導頂きました。

(瀧村先生は厚生労働省がん対策・健康増進課 アルコール対策専門官で行政のアルコール対策に取り組まれております)

安曇総合病院 精神科 雨宮光太郎

精神科ブログ

慈恵医大の学生さんが見学にみえました。

慈恵医科大学の4年生の学生さんが3人ほど院外実習にみえました。

精神科には1日だけの見学でしたが、朝のカンファレンスから参加して頂きました。

私も学生時代は特権を利用してあちこちの病院や診療所などを見学させて頂きました。

学生や研修医のときのこと、特に自分が選ばなかった科の経験は印象深く覚えているものです。

現時点で精神科に特に興味があるわけではないようですが、これも縁ですので何かを感じとって帰っていただければと思います。

週末は白馬でスキーをして帰るとのことです。

地元にたっぷりお金をおとしてかえってくださいね。

(樋端)

精神科ブログ

アジサイの花。

スタッフステーションの紫陽花。

だれかのこういう気遣いが嬉しいですね。

研修医が仕事中。

精神科ブログ

認知症介護者家族の想いを知り家族支援を考える

認知症疾患医療センターの関係者研修が創造生活環境の八田桂子先生を講師にお招きして開催されました。

院内や近隣の事業所などから支援者を中心に多数の参加がありました。

八田先生は自ら介護者でもあった経験を活かしケアマネージャーとして、またグループホームの運営をされるなどご活躍されています。

家族として専門職として、さまざまなジレンマを経験されたそうです。

家族もまた、とまどい・否定→混乱、怒り、拒絶→あきらめ、割り切り→受容とプロセスを経て介護に前向きになります。

家族に対しては一人で抱え込まないことを、専門職に関しては本人の暮らしをささえている家族を支えなければそもそも本人の暮らしが成り立たないのだから家族のアセスメントをすることが大切と強調されていました。

精神科ブログ

精神科研修の感想

今回の精神科研修はわずか5週間(週4日)の短い期間でしたが、病棟・外来・往診とその他の活動をとおして、実に多くの経験や気づきを与えていただきました。

私にとってまず印象的だったのは「朝会」です。精神科病棟では毎朝、精神科診療にたずさわる院内全ての職種が輪になって「朝会」が開かれ、入院・外来・在宅の情報共有が行われます。他の診療科と異なり、精神科において退院の転帰が「治癒」となることはほとんどありません。当事者は退院後もしばし病気・障害と付き合っていかなければなりません。そのために、他のどの診療科よりも多職種(院内外を問わず)との連携プレーが不可欠です。

精神科が対象とする疾患は、うつ病、統合失調症から、発達障害、人格障害、薬物・アルコール依存症、認知症まで多岐にわたりますが、それぞれにおいて、多職種連携のサポート体制が整えられていました。病院での入院・外来というのは、あくまでもその一要素にすぎないということを痛感しました。研修中、病院外での様々な活動も多く見学・経験させていただきました。断酒会やAA(アルコールアノニマス)、精神病当事者の会、認知症の介護家族会、地域活動支援センターなどです。

同時に、日本において「精神科」に対する偏ったイメージが依然として根強いことも分かりました。退院後の地域社会や職場への復帰には、周囲の人たちの正しい理解が必要です。外来初診でみえる患者さんでさえ、多くがそういったことを口にして周囲の目を気にされています。また戦後の日本で、諸外国と比べ何倍も多い精神科病院がつくられてきた歴史的経緯を知ることで、今日と未来の精神医療の課題がみえてきたと思います。

先生方をはじめ全てのスタッフの皆様、優しくご指導いただき、また貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございました。

北信総合病院 初期研修医2年目

(東京医科歯科大学医学部附属病院初期臨床研修プログラムⅠ) 栗原泰幸

精神科ブログ

自殺予防のために職場ができること

大北医師会の第2回自殺対策事業講演会が松川村すずの音ホールで開催され、大北一円から開業の先生方、病院スタッフ、行政の方などの参加がありました。

前回はセイコーエプソンの統括産業医の小木曽先生の講演でしたが、今回はスウェーデンへの留学経験もある信州大学精神科のエース、杉山暢宏先生をお招きしました。

「自殺予防のために職場ができること」というタイトルでしたが、留学先のスウェーデンの写真や文化、体験の紹介とともに第一線の医師ができることを分かりやすく解説していただきました。

うつ病と自殺の関係に関しては諸説あり、その研究のため自殺ケースの心理的剖検などがおこなわれてきましたが、これは遺族にとっても辛いことで容易ではなかったようです。

しかし大学病院にも救命救急センターが整備されドクターヘリも配置されたこともあり救命ケースも増えて来ました。最近では自殺既遂のケースの心理的剖検に変わり、深刻な自殺企図例の奇跡的救命ケースの検討がおこなわれるようになってきているとのことでした。

また、豊富な文献紹介での世界の標準治療を示し、症例提示でうつ病の薬物療法、精神療法、特に初診時のポイントを示してくださいました。

きちんと診断し標準的治療、ガイドラインには従った上で困難症例にどう悩みながら立ち向かうかが精神科医の仕事ともおっしゃっていました。

うつ病治療の処方箋は長くても3行(抗うつ薬1種類、抗不安薬1種類、睡眠薬1種類)

単剤でシンプルな処方の美しさにもこだわっていらっしゃいるようです。

精神科ブログ

精神科研修

心臓血管外科医を目指す川合先生が佐久総合病院から研修に来てくれました。

「初期研修医において精神科研修というのは、“精神科”という言葉に対する抵抗をなくすことだと思います。

今までは総合外来あるいは救急外来を受診される患者さんの診察にあたり、精神科への通院歴があるというだけで、どうしても知らず知らずのうちに構えてしまうところがありました。

実際診察してみるとその必要は全くなかったということも多々ありますが、やはり抵抗感をぬぐいきれないのが現状でした。

しかし今回、この症例の豊富な安曇総合病院での研修は、その抵抗感を減らす良いきっかけとなりました。今後も、精神科通院歴のある患者さんの診察に当たることがあると思いますが、今回の経験を活かし、構えることなく向きあっていきたいと思います。

また、一般病棟でのせん妄や不眠は一般病棟で遭遇する頻度の多いプロブレムです。今回は実際にリエゾンを経験することはできませんでしたが、せん妄、不眠への対応を専門医の視点から教えていただいきました。

どの分野にいても病棟業務において必ず遭遇するプロブレムで、入院期間あるいは治療効果ひいては患者さんのQOLに関わる重要なプロブレムですので、今回のことを大いに活かしていければよいと思います。

最後になりましたが、個性豊かなスタッフに恵まれ、大変活気のある精神科で研修させていただき、安曇に行って本当に良かったなと思いました。

3日間という短い間でしたが、ご指導いただき本当にありがとうございました。 」

佐久総合病院 初期研修医 川合 雄二郎

精神科ブログ

歌のプログラム

病棟での集団作業療法の人気プログラムに歌のプロラムがあります。

残念ながら音楽療法士は退職してして生演奏、生歌はなくなりましたが、残してくれたCDで続けられています。

高齢者の入院患者さんを中心に懐メロ、童謡などを皆で歌っています。

精神科ブログ

安曇総合病院での精神科研修を終えて

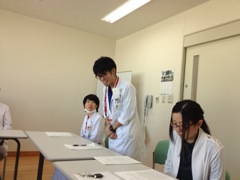

北信病院から1ヶ月間、研修にきてくれた初期研修医の仲村先生です。

最終日にカンファレンスで発表してくれました。

感想をいただきました。

「語弊を恐れずに申し上げますと、「精神科通院中の患者さんを診た時に感じる『恐怖感』をなくしたい。」それが安曇総合病院で精神科研修を希望した理由でした。

研修中は村田先生をはじめ教育熱心な先生方と様々な患者さんを診ることができ、患者さんと精神科に対する偏見をなくすことができました。私は来年度から循環器内科として働くことになっており、内科で使える知識を重点的に教えていただいき、また精神病理学についても触れることができました。

相対的基盤に基づく精神医学に科学的基準を見出す難しさや、科学的基盤に基づく循環器内科との根本的な違いはとても興味深いものでした。 患者さんと間主観的に関わり理解し、時には身をけずる思いをしながら診療している精神科の先生方の姿は、今後の循環器内科医としての自分の診察にも活かせる点が多くあると感じました。

一か月という短い期間ではありましたが、とても有意義な研修ができました。ありがとうございました。」

2013年 2月1日 仲村 太一

精神科ブログ

ドクターの似顔絵

外来のホワイトボードに患者さんの入院予定表があります。

そのドクターの名前がいつの間にか顔に書き換えられていました。(^_^;)。

M師長さんのイタズラらしいです。

可愛らしいですね〜。誰がどれかわかりますか?