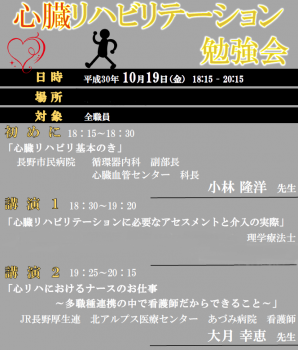

学会でシンポジストさせていただきました

先週末、横浜で開催された心臓リハビリテーション学会に参加しシンポジウムで発表を

させていただきました。

この学会は医師だけでなく、看護師・PT(理学療法士)・OT(作業療法士)・管理栄養士・臨床心理士、運動療法士など多職種が参加する学会です。

心臓リハビリはリハビリ=運動ではなく、入院中~退院後も継続して多職種で患者さんを包括的にサポートします。

今回は、「心臓リハビリテーションにおける看護職の役割」というセッションで当院

のデバイスナースの役割について発表しました。全国の名高い先生方と同じ壇上で、

しかも大きな会場、満席立ち見という中でものすごく緊張しました。

臨床の中で、やはり多職種連携はとても大切だと感じます。そしてあづみ病院の多職

種連携はすごい!と感じて帰ってきました。その中で橋渡しの存在であり続けたいと

思います。

学会で勉強してきたこと、臨床に生かしていきたいと思います。

▲発表をしているところ ▲会場の雰囲気

※デバイスナースとは、PM (ペースメーカ)、ICD (植込み型除細動器)、CRT-P (両心室

ペースメーカ)、CRT-D (両心室ペーシング機能付植込み型除細動器)、S-ICD (皮下植

込み型除細動器)などのデバイス植込み患者さんに特化して、患者教育を含め専門的にケアする看護師です。

(3階病棟看護師 大月幸恵)

学会に参加しました

7月11日~15日にかけて第65回日本不整脈心電学会学術大会(東京国際フォーラム)と第24回日本心臓リハビリテーション学会学術集会(パシフィコ横浜)に参加しました。心リハ学会に至っては、当院からは多職種13名という大所帯での参加でした。

他院のデバイスナースの活動報告や、当院でも手術が始まっている植込み型心臓モニターに関しての発表もありました。企業展示では最新の医療機器に触れ、学会に参加している心臓デバイス植込み患者さん(一般の方)のお話を聞くなど、病棟勤務の私にとってはとても刺激的で勉強になる内容ばかりでした。

循環器疾患の中でも心不全は加齢に伴い再入院を繰り返し、徐々に終末期に向かっていく疾患です。当院が位置する大北地域は現在、高齢化率でみても全国平均予測の10年以上先の状態であり

当院も御高齢の患者さんが多いです。

今回参加した両学会では心不全の緩和ケアに関する発表も多く、全国的にも注目度が高まっている内容であることを知りました。中でも患者さんのアドバンス・ケア・プランニングについては病棟でも日々のナースカンファレンスに上がってくる内容です。今病棟で行っている看護の質に自信を持ちつつ、最新の情報に触れながら働いていくことが大切だと感じました。

さらに学会では医師や看護師だけではなく、リハビリやソーシャルワーカー、管理栄養士や臨床心理士の発表も多数あり、多職種で患者さんに介入していく事が重要だと再認識できました。緩和ケアチームや3D(認知症・せん妄・鬱)サポートチーム等との連携も引き続き行なっていきたいです。

(学会後中華街にも寄り、食を堪能してきました。)

※デバイスナースとは、PM (ペースメーカ)、ICD (植込み型除細動器)、CRT-P (両心室ペースメーカ)、CRT-D (両心室ペーシング機能付植込み型除細動器)、S-ICD (皮下植込み型除細動器)などのデバイス植込み患者さんに特化して、患者教育を含め専門的にケアする看護師です。

3階病棟看護師 高野