2023.11.10 スタッフブログ

第50回日本肩関節学会・第20回日本肩の運動機能研究会に参加して

10月13日(金)〜10月14日(土)に東京で行われた「第50回日本肩関節学会・第20回日本肩の運動機能研究会」に参加してきました。

本学会は日本の肩関節治療を代表する医師の先生方をはじめ理学療法士、作業療法士、看護師など日常診療で肩関節疾患に携わる全ての職種が対象の学会です。

肩関節治療センター 理学療法士 野本

2023.11.06 スタッフブログ

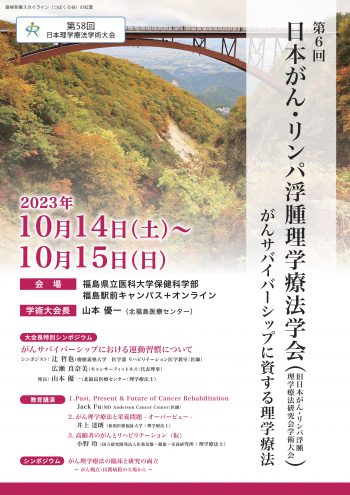

日本がん・リンパ浮腫理学療法学会学術集会に参加しました

10月14日・15日に開催された「第6回日本がん・リンパ浮腫理学療法学会学術集会」にオンラインで参加しました。この学会は日本理学療法学会からの分化学会の1つであり、がん患者さんに対する理学療法について研究報告をし、エビデンスを蓄積しています。

今回の学会では、がん患者さんの術前から術後に関する身体機能の変化ついての報告が多く、いわゆる体力がある方や栄養状態が良好な方は術後の回復が早いという結果でした。そのためにも、特に術前からのプレハビリテーション※が重要になってくるということでした。

※プレハビリテーション:手術前に身体機能を強化することで、術後の合併症予防、身体的活動性の早期自立、早期退院を目指す介入です。

リハビリテーション科 理学療法士 赤羽弘泰

2023.10.19 スタッフブログ

「勉強会に参加してきました」

今回、2023年8月19日~20日に開催された「第15回日本肩関節理学療法研究会」に当院から4名の理学療法士が参加しました。

全国的にも連日猛暑日が続いており、この日もとても暑く、会場までの道のりが大変でした。

この研究会は「肩関節のバイオメカニクス」というテーマを元に、様々な先生方がご講演してくださいました。

理学療法士 髙嶋

2023.10.11 スタッフブログ

タスクシフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会

2023年9月3日に「タスクシフト/シェアに関する厚生労働大臣指定講習会」に参加してきました。

今回参加した講習会は、法改正による医師の働き方改革のために、医師が今まで負担していた業務を一部、臨床検査技師でも行うことができるようにするための研修であり、内容は以下の通りでした。

臨床検査科 樺沢

2023.11.02 スタッフブログ

医療通訳ロールプレイ研修

当院で、外国人患者さんの対応をしています。

今回参加申込したのは、「メディフォン医療通訳者養成ロールプレイ研修2023」。

クリニックで勤務している時は、そこまで難易度が高い医療英語を必要としませんでしたが、総合病院では病気の説明ひとつにしても難しいものが多いです。

眼科と糖尿病内分泌代謝科は、私の苦手意識があるというか、対応経験が少ないので特に難しく感じ、以前受けた他の研修でも、しっかり理解していないと先生の言葉を上手に通訳できませんでした。そのため、研修で先生の説明をノートテイキングして訳していても、知識が低くて何度も先生に聞く羽目に💦(現場だとイライラさせてしまうパターンですね)

医師の説明が十人十色であれば、それを英訳する答えがひとつではないこと、また、いかにわかり易くゆっくり医療用語を説明して訳さなければならないかという難しさを、研修では目の当たりにします。

そして、今回の研修では国立国際医療研究センターの先生が、病気や治療の説明、また質問の意図についても解説してくださったので、外国人患者さんに文化の違いで「何故こんな質問をするんだ」と疑問に思われてしまうことなどを頭に入れて説明していかなければならないということを学びました。

また、普段仕事上で何気なく使っている英単語が実は医療専門用語であり、一般の方には分かりづらいため、一般の方にも理解できる英単語を使うなど、その英単語を学ぶ良い機会でもあります。

企画管理課山岸

2023.10.10 スタッフブログ

看護補助者研修

9月20日看護補助者研修に参加しました。

この研修は1年間に数回日程が設けられて、それぞれの部署から1~2人ずつ参加します。

研修では、医療制度、医療安全、感染防止や口腔ケア、個人情報などの講義があり、移乗や体位交換の演習も行いました。

講義では、医療制度や個人情報など、働く上で知っておかなければいけないことを再確認することができました。また、感染の講義ではコロナ対策や昨今の現状、また、N95マスクの正しい付け方などを学ぶことができました。

普段の仕事で行っていることを再確認しながら、楽しく研修を受けることができました。介助される側も経験できたので、患者さんに負担がかからないように考えることが大切だと実感しました。

また、研修では普段関わることのない病棟や外来の補助者さんも一緒だったので、とても緊張しましたが、様々な部署のお話を聞けたりと、とても楽しく和やかな雰囲気で研修をすることができました‼

今回の研修を通して学んだことをこれからの業務に活かしていきたいです‼

4階病棟クラーク 有賀

2023.10.06 スタッフブログ

マンモグラフィ~ポジショニング~

私は、入職してからの 5 ヶ月間、マンモグラフィのポジショニング技術の習得に励んできました。

マンモグラフィでは、斜めから挟んで撮影するMLO(内外斜位方向)撮影と、上下方向から挟んで撮影するCC(頭尾方向)撮影を行っています。

今回の実習を通して、5ヶ月間でついてしまった自分のポジショニングでのクセを自覚することがでました。

放射線科小林

2023.09.14 スタッフブログ

「認知症の理解とケア」研修

日々、さまざまな患者さんと接する中で、こんな時はどうしたら良いかなど考える機会が何度かありました。

今回の研修はzoomで2日間行われ、全国各地の病院から26名の看護師が参加しました。

藤原航

2023.09.11 スタッフブログ

「がん看護研修2023」に参加して

3階病棟の永川です。

当院は、「地域がん診療病院」に指定されていて、グループ指定の病院と連携をとりながら治療を行なっています。

今回の研修で学んだことを普段の関わりの中で生かし、患者さんや家族の希望を傾聴して他職種と連携を取りながら少しでも力になれたらと思います。

2023.08.29 スタッフブログ

2年目研修~退院支援に向けた取り組み~

こんにちは。南2階病棟の久松です。

残暑が続く、この頃ですが、みなさんいかかがお過ごしでしょうか。私は、冷たい麦茶とコーヒーを飲みながら毎日過ごしているところです。

今回、退院支援に向けた取り組みについての講義が7月と8月の2回に分けて行われました。

2023.08.24 スタッフブログ

日本心臓リハビリテーション学会学術集会で優秀賞を受賞

受賞演題

「インターバル速歩の心臓リハビリテーションへの導入の試み:IoTによる在宅・遠隔型個別運動処方に向けて」

第29回日本心臓リハビリテーション学会学術集会において、優秀賞を受賞しました。

循環器病センター 理学療法士 赤羽弘泰

2023.08.02 スタッフブログ

『はじめて学ぶ「患者•家族の希望を叶える」ための退院支援』

こんにちは、3階病棟の看護師です。

今回、私は2023年7月12日に開催された『はじめて学ぶ「患者•家族の希望を叶える」ための退院支援』という研修に参加してきました。

今回の研修目的は、地域•施設での生活状況、退院支援に関わる人々の役割を知り、対象に合わせた退院支援ができるようにするための研修でした。

私は、3階病棟で消化器チームに所属しており、消化器チームは自立した患者が多いため、退院支援に関わることはあまり多くはありませんが、今後退院支援に関わる時の勉強になればと思いこの研修に参加を希望しました。

ここ数年、日本は高齢社会が進み、高齢者の独居や老々介護をしている割合が多くなってきており、そういう方達が入院してくることもあります。そのような患者さんの退院支援の時に、看護師だけでなくMSWをはじめとした多職種がそれぞれの役割を発揮して関わっていくことが大切だと学びました。

看護師が一番患者さんと関わる時間が多いため、患者さんの情報を他の職種と共有しながら退院支援を進めることが大切だと感じました。

3階看護師 櫻井

2023.08.03 指導医・研修医ブログ

日本精神神経学会学術総会 優秀発表賞を受賞して

2023年6月に開催された第119回日本精神神経学会学術総会において、優秀発表賞を受賞しました。

成人発症II型シトルリン血症は遺伝性の代謝異常症であり、意識障害や異常行動などの精神症状が目立つため、統合失調症や解離性障害などの診断で治療されている例があります。

この度、大変栄誉ある賞を頂き、この場を借りて関係者の皆様に感謝申し上げます。今後も医学の発展に貢献していきたいと考えております。ありがとうございました。

精神科山﨑

2023.07.25 フレッシュナースブログ

2023新人看護師研修~急変時の対応・輸血~

こんにちは!新人看護師の上川です。

入職して3ヶ月が過ぎました。まだまだ業務になれず先輩たちの背を必死に追う日々を過ごしています。

新人看護師上川

2023.07.24 スタッフブログ

初めての院外研修~心不全患者の看護~

3階看護師柳澤です。

現在看護師2年目ですが、入職後初めての院外研修だったので、いつもと違う会場や周りの人にドキドキしながら参加してきました。私は3階病棟の循環器チームに所属しているため、心不全の患者さんと関わる機会が多くあります。今回の研修に参加し、地域で生活されている患者さん・家族の希望や意向を大切にしながら、病院に入院しているときから退院後の生活を見据え、継続的に支援ができるよう多職種で連携し、当事者も含めみんなで今後の生活を考えていくことが必要であると学びました。

日々の学びと院外研修など外部からの学びを繋げて、よりパワーアップしていけるよう頑張ります!

宿泊したホテルからは、スカイツリーが見えました。

宿泊したホテルからは、スカイツリーが見えました。

残り年内1回と来年2回の研修があります。

残り年内1回と来年2回の研修があります。

◀今回の会場だった岡谷市民病院です

◀今回の会場だった岡谷市民病院です

今回の会場だったところです。

今回の会場だったところです。

◀3階の同期です。1年目終了後に職場の先輩方から頂いたメッセージを撮影した場面です。

◀3階の同期です。1年目終了後に職場の先輩方から頂いたメッセージを撮影した場面です。