指導医・研修医ブログ

口角上がってますか? 「で?」って使ってたりします?

先日の北アルプス医療センターあづみ病院創立70周年記念式典でのジャストミート福澤朗アナウンサーの講演の中の内容で、口角が上がっている人は第一印象で好感が持てる。逆に下がっていると人を寄せ付けないオーラを出しているとのこと。上がっている人には人は声をかけやすく色んな情報が入ってきて仕事もたくさん舞い込んで、幸せになるようです。逆に下がっていると情報は入らず仕事もなくなるようです。皆さん口角上がってますか?

それから、会話を途絶させる悪魔の音があるようです。相手が話しかけた後に、「で」と一言返すと空気が変わり、相手が会話を続ける気がなくなるそうです。その場の空気を凍らす悪魔の一言、「で」って皆さんは使ってないですか?

指導医・研修医ブログ

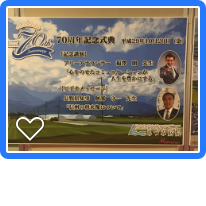

北アルプス医療センターあづみ病院創立70周年記念式典

北アルプス医療センターあづみ病院が、この北安曇郡池田町で診療を開始して70年となりました。記念すべきこの年に、これまで病院運営にご支援ご協力いただいた皆様をご招待し創立70周年記念式典が催されました。講演にはジャストミートでおなじみの福澤朗アナウンサーを講師にお招きしコミュニケーション能力向上の講演をセミナー形式で行ってもらいました。参加者は時々課される発声の課題に取り組んでいました。会話や講演に取り入れていきたいと思います。

WOCNブログ

ご案内

22日日曜日「未来 ~地域とともに学ぶ~」をテーマに病院祭を開催いたします。

時間は9時30分~15時30分まで、場所は病院内と病院東側駐車場です。

お天気が心配ですが、日本消化器学会甲信越支部の市民公開講座も同時開催予定ですので、

大勢の皆様方のご参加をお待ちしております。

公開講座の内容は、『胃がんの予防・診断・治療』『大腸がん 診断と治療の最前線』

『知って安心 膵がん』と題して、信州大学医学部附属病院の3名の先生からの講演と、

質疑応答、健康相談の予定です。

日頃気になっていることなどがありましたら、この機会に、先生にお聞きしてみるのも宜しいかと思います。

私はというと、午前中はパネルの前に張り付き、テーマのスキン-テアについて説明します。

サンプル品やパンフレットも準備しました!

今年は嬉しいことに、病棟で「オストメイト」について取り上げてくれたので、2年目ナースの頑張りを見守りたいと考えています。

いつもありがとうございます。 WOCN ふりはた

指導医・研修医ブログ

不整脈学会総会のシンポジウムに参加

9月15日金曜日から横浜で開催されたAPHRS/JHRS学会(アジア太平洋不整脈学会・日本不整脈学会総会合同学会)のメディカルプロフェッショナル部門のシンポジウム「不整脈治療における患者指導」で当院3階病棟の大月主任がシンポジストとして壇上にあがり、ペースメーカ患者さんの診察を行う循環器内科デバイス外来の活動を紹介してきました。デバイス外来にデバイス看護師が加わり生活相談や指導をする施設は全国的にも少なく、会場からの反響も大きく、当院の特徴ある先進的な活動を国内外に発信できました。

指導医・研修医ブログ

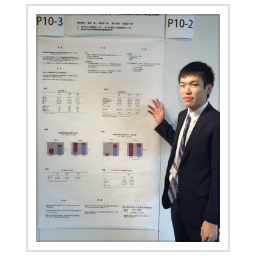

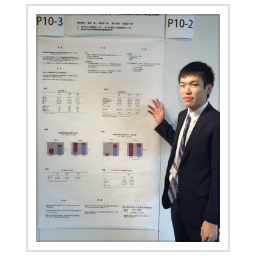

心不全学会で発表してきました

これまで、このブログは研修医の先生に病院生活を紹介してもらっていましたが、指導医からの書き込みができるようにしました。

これまで、このブログは研修医の先生に病院生活を紹介してもらっていましたが、指導医からの書き込みができるようにしました。

これからは研修医の先生と指導医の両方からあづみ病院のいろんな活動を紹介していきたいと思います。

早速ですが、10月12日から14日まで秋田で行われた心不全学会総会に参加してきましので御報告します。今回は、当院から2題の研究結果を報告しました。その内1題は初期研修医2年目の増田先生に発表してもらいました。2年目に総会に発表するとは快挙です。

立派に発表し、フロアからの質問にも堂々と答えていました。将来が楽しみです。

夜は秋田の地酒やおいしいきりたんぽ鍋を堪能し、充実した学会となりました。

WOCNブログ

床ずれ予防の日

日本褥瘡学会は、毎年10月20日を「床ずれ予防の日」として提唱しています。

なぜ、10月20日なのかというと。。。

・日本褥瘡学会では定期的に褥瘡有病率全国調査を10月に実施している。

・記憶しやすいように、床(10)ずれ(20)、つまり10月20日。

・欧州を中心にStop pressure ulcer dayと称した褥瘡撲滅のための啓発キャンペーンが11月に実施されており、これは、2011年のリオデジャネイロ宣言:普遍的な人権としての褥瘡予防に端を発している。

以上の理由からなのだそうです。

リオ宣言は、「次のように認識している 1~5」と

「この問題に対処するため、次のことが求められる 1~7」から成り立っています。

一部を紹介させて頂くと。。。

次のように認識している

4-現在の科学的知識によると、褥瘡はほぼ完全に避けることができる(少なくとも95%以上)

5-褥瘡は有害事象であり、医療制度および地域社会の両方において患者の安全に対する重大な脅威であると考えなければならない。 など

この問題に対処するため、次のことが求められる

3-予防および治療手段を選択する際に、単に経済面からだけでなく、質が高く科学的根拠に基づいた基準を用いることの保証。

7-看護師が最も適した教育を受けており、医療現場において最適の立場にあるため、褥瘡患者のケアに対する看護師のリーダーシップの強化。など

(日本褥瘡学会ホームページより引用させて頂きました)

今年は、院内の掲示板と皮膚科外来にもポスターを掲示してみました。

反応はまだ分かりませんが、褥瘡の予防や早期発見に繋がれば良いですね。

褥瘡・床ずれの発生が0になる日を目指して。。。。

いつもありがとうございます。 WOCN ふりはた

*10月14日は鉄道の日です。

褥瘡学会の帰り盛岡駅にて、こまちとはやぶさの連結を見ました♪

精神科ブログ

救急外来カンファレンス

本日の救急外来カンファレンスは病棟での急変をテーマに行いました。

症例は急性期脳梗塞で演者は研修医増田先生

写真はありません

精神科ブログ

研修 2017年10月2日~7日

精神科実習 感想文

信州大学医学部付属病院

研修医1年目 宮坂英樹

本来は内科の実習の予定で3か月間こちらにお世話になっていたのですが、精神科が有名な病院と聞いていたので、せっかくなので最後に1週間だけお邪魔させて頂きました。1週間という短い期間だったため入院患者の経過をゆっくりと観察することはできなかったのですが、今回は主に新患患者の予診を取らせていただきました。最初のうちは網羅的にいろんなことを聞こうとしていたため、尋問のような面接になってしまいました。また患者の話が脱線したり長くなった時なども途中で会話を遮るのは悪いと思い傾聴していたら、1時間以上かかった割に大事なことを聞けなかった、なんて時もありました。個人的には患者に好きなだけ話をさせてあげたいと思うのですが、一定の患者を捌かなければいけないという時間的な制約もあり、予診の難しさを感じました。

予診以外には毎日の朝会、ケース検討会、クルズス、ECTの見学、ケア会議や抄読会など様々な活動に参加させていただきました。特にケア会議では患者の退院後の支援など、チーム医療の大切さを学びました。

一週間と短い期間ではありましたが、精神科の先生方はじめ病棟・外来スタッフの方々、大変お世話になりました。今回の経験を他科での研修や今後の専門研修に生かしていきたいと思います。

WOCNブログ

ドクターJ登場!

学会抄録集に、「褥瘡の神こと、ドクターJとしてサプライズで登場するかもしれません」とはありましたが、まさか大浦武彦先生がご登壇されるとは、思ってもいませんでした。

先生が述べられたコメントで、私が特にポイントと思ったことだけを投稿します。

褥瘡ポケットには初期型と遅延型ポケットがあり、初期型ポケットは壊死組織が融解した直後にできるもので、遅延型ポケットは圧とずれによってできるもの。

よって、治癒過程の中期、後期に生じるポケットで体位変換や頭側挙上、ベッド上での身体の移動に際に生じる圧とずれが原因で、ポケットの方向は骨突出部の方向に向かう。

誤ったケアで発生するが、正しいケアを行えば治癒が可能なため注意が必要である。

「先生の書籍を持っていない人は購入して熟読した方がいいよ~」と思いながら聞いていました。

どこをチェックすればよいか詳細に書かれたものもあるので、私ももう一度読み返そうと思ったしだいです。

やはり、ケースひとつひとつ、丁寧にアセスメントし覚えていくことが大事ですね。

*会場のひとつ、いわて県民情報交流センター アイーナ

ランチョンセミナーではバイオフィルムについて最新の知見を得ました。

壊死組織の固着後にバイオフィルムが付くのか、またはその逆なのかという疑問は、

東大の研究により、バイオフィルムがあるところに壊死を起こすこと、

深達度の高いところにまで見られることも分かったそうです。

深部からの滲み出しも考えられるため、表面をきれいにすることが大事とのことでした。

スタッフを見ていると、陰部洗浄の時のように優しく洗浄していることもあるため、

洗浄についても細かい指導が必要なのだと、改めて感じたセミナーでした。

学びも多いのが学会ですが、今回は楽しみにしていた「帰れま10」に参加できなかったのが残念、無念!

お楽しみは来年までお預けです。

*わんこそばを68杯食べました。ちなみに、男性の平均で50~60杯とのこと。

つい、勢いで食べてしまいました。。。

いつもありがとうございます。 WOCN ふりはた

精神科ブログ

実習 2017年9月4日~9月28日

2017年9月

信州大学5年 三村眞鈴

今回の実習で、精神医療は入院中心医療から地域生活中心医療に移行したというが、他の診療科と違う難しさがあるように思った。精神科の患者の退院支援においては、医学的側面だけでなく対人関係や認知など生活面での障害、さらには偏見などの生活社会上の困難があるため疾患の治療のみならず生活機能や社会機能を含む全人的な取り組みが必要となる。ただ入院加療して、病状が軽快すれば退院、と簡単に話が進むのではなく、患者に治療への理解をつけてもらうところから始まり、治療方針も患者と患者の家族、医療者の折り合いをつけて二転三転する。その後も患者自身が退院後自立した生活を送れるか吟味し、そのための筋道をチームで何度も話し合う場面を見てきた。実習初日、看護師長より、地域に根差した精神医療についてのお話を伺い、精神科は患者の疾患のみでなく患者自身に寄り添い長期にわたって自立支援をしていく要素の強い科だと知り、この3週間は患者へどのようなサポート体制を医療者側が組み込んでいるのか意識しながら実習させて頂いた。実際に私が実習中ついてまわるのは医師ではあったが、入院されている患者の中でもデイケアへの通所やOT室でのリハビリが習慣化し楽しまれている方を見たり、外来患者でも就労についての助言を多職種で介入し支援したり、訪問看護や介護保険の申請をすすめケースワーカーを医師が紹介したり等、チーム医療を実感する機会は多くあった。多職種チーム(精神科医、精神科看護師、作業療法士、心理士、精神保健福祉士、薬剤師等)による連携あってこその精神医療なのだと実感した。

また、外来にいらっしゃる患者さんの予診を毎日取らせていただいたが、最初はずっと「聞き逃しがないか」「何を鑑別診断にあげて質問を重ね除外していくか」ということに気を張っていた。もちろんそれも大事だとは思うが、それのみに終始していると話があちこちにとびやすく、患者に一方通行の問診をとっていたのではないかと途中から思い直した。患者さんが何を主訴にいらして、何を一番に解決してほしいと思っているのかを意識しながら順序良く話をまとめ上げることが、患者の意向を尊重し今後のよりよい関係を築く上で大切だと思った。卒業までにまた精神科以外にも患者の問診をとる機会があれば、聞く内容は大幅に変わるが、ここで感じた患者への共感と傾聴の志向の重要さを常に念頭に置きながら取り組みたい。

精神科ブログ

救急外来カンファレンス

本日の救急外来カンファレンスは信州大学医学部の精神科実習の三村先生、も交えて

せん妄に隠された疾患をテーマに行いました。

症例は大動脈解離、硬膜下血腫で演者は研修医春原先生

精神科ブログ

救急外来カンファレンス

本日の救急外来カンファレンスは

症例急性虫垂炎で演者は信州大閣からの研修医宮坂先生

(画像はありません 精神科雨宮)

精神科ブログ

救急外来カンファレンス

本日の救急外来カンファレンスは

症例は潰瘍性大腸炎と関節痛で演者は研修医小林先生

スーパーバイザーとして消化器木全先生 整形外科磯部先生にご協力いただきました。

精神科ブログ

救急外来カンファレンス

本日の救急外来カンファレンスは

小児救急をテーマに行いました。

症例はCPA(小児)で演者は外来看護師矢花さん

精神科ブログ

救急外来カンファレンス

本日の救急外来カンファレンスは見逃せない疾患をテーマに

症例は大動脈解離で演者は研修医増田先生

これまで、このブログは研修医の先生に病院生活を紹介してもらっていましたが、指導医からの書き込みができるようにしました。

これまで、このブログは研修医の先生に病院生活を紹介してもらっていましたが、指導医からの書き込みができるようにしました。